现存地名有“白下”“下关”的并不多

如今的“白下路”。

南京下关大桥。

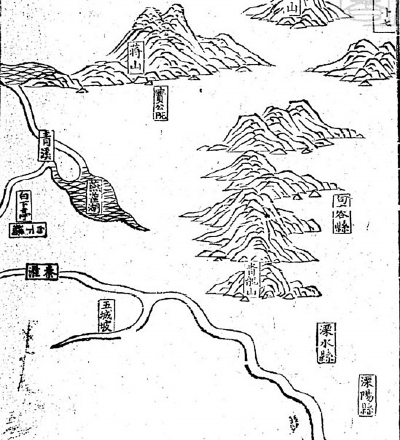

“白下桥”、“白下亭”。翻拍于《金陵四十八景图考》。

南京区划调整后,不少市民提出了这样的疑问:含有“白下”、“下关”的地名是否会因此而消失?扬子晚报记者查询了相关地名书籍后发现,真正以“白下”、“下关”命名的南京现存地名实际上并不多。另外,记者采访南京市的地名专家了解到,就地名而言,“撤区”是行政区划意义上的,是指政区名称撤销而已。而“下关”作为“区片”名称,也就是区域性的地名则尚未改变,而且具有明确的范围。至于“白下”,则作为南京的别称,已被列入老地名保护名录,亦可随时启用。 扬子晚报记者朱威文/摄

“白下路”清光绪年间便具雏形

以“白下”命名的南京地名,最为市民所熟知的莫过于“白下路”了。“白下路”的地名类别为“街巷”,位于新街口东南,东起龙蟠中路(原在大中桥),西至中山南路与建邺路交叉口。根据《南京市志》记载,“白下路”由明清时代的中正街、?平桥、珠宝廊等街道组成。因古白下门、白下桥和白下亭在此街而得名。这三处古地名如今皆不见,记者查阅资料发现,“白下桥”即是大中桥(明洪武时期命名)的前身,原桥建于南唐,桥畔有白下寺和三楹结构的白下亭,可供宾客宴饮。

“白下路”清代便具雏形。清光绪27年(1901)修建?平桥至内桥段,路面只有6到9米宽,民国18年(1929)修建内桥至大中桥(前身为白下桥)段,路面稍宽,到民国20年路幅宽28米。也是在民国时期,“白下路”才有了正式命名。新中国成立后,白下路于1991年进行了再次拓宽。

另外,记者在查询以“白下”为名的南京地名时还发现,“白下路”还存在不少支巷,比如“白下路二一五巷”(1950年命名)、“白下路一三九巷”(1982年命名)。2010年地名普查时,这些地名已消失不见。

值得注意的是,南京还曾有一处地名被称为“白下”。地名类别为居民地,位于金川门外,这便是东晋、南朝时建康附近的滨江要地。唐高祖武德元年(618),此处为白下村,武德九年,此处更名为白下县。直到唐贞观七年,白下县才移到今天的大中桥畔。

民国时曾有“下关二马路”

以“下关”命名的地名也并不多。首先,作为“区片”,“下关”位于南京市区西北,指挹江门外至长江岸边这一带广泛区域。原先广为熟知的“下关码头”已改为“中山码头”。另外,目前南京市民比较熟悉的是“下关大桥”。大桥建于2000年,自惠民路跨三汊河,连接江东路。桥旁便是“下关大桥广场”。广场沿下关大桥走向,不规则地分布在三汊河的南北两岸各处。记者昨日来到三汊河桥,发现站在桥上,既可以看到西侧的下关大桥,又可以看到桥头处的“下关茶叶城”。

南京还有一处地名为“下关大厦”,位于惠民路北段西侧,中山北路北侧。地名类别是“高层建筑”。下关大厦是原下关区政府办公大楼,楼高21层。

在历史上,曾经有两处居民区,被命名为“下关二马路”、“下关三马路”,分别位于龙江桥北侧、龙江桥西北侧。目前,下关二马路、下关三马路均已废。

区划调整取消的只是“政区名”

南京市地名学家薛光告诉记者,“白下区”、“下关区”虽因区划调整消失了,但撤区是行政区划意义上的,也就是说,取消的是行政区划名称。就“下关”而言,作为区片名称依然存在,而区片内的下关大桥、下关大厦等地名也不会因两区合并而受到任何影响。薛光进一步解释说,除了下关大厦位于“下关”片区这个原因外,还有一个缘故就是“下关大厦”(高层建筑)指位性很强,且经过审批,获得了正式命名,作为“下关区”曾经存在的历史记忆,它将会被载入史册。

另外,“白下”一名也仍将依旧存在,而且,作为南京的别称,“白下”已被列入历史地名保护名录,亦可随时启用。薛光认为,“白下”与“白下区”是截然不同的概念。![]()

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

商讯

48小时点击排行

-

43773

1美女主播美艳写真曝光 房间寂寞唱情歌 -

8976

2蔡卓妍客串AV女优 杜汶泽肉搏裸女享 -

3450

3Lady Gaga《ARTPOP》短 -

3128

4陈楚生《拥抱的温暖》MV首播 上演爱 -

2546

5张咪女儿节目火辣热舞秀裸背 与男舞伴 -

2040

6好声音蘑菇兄弟王嘉城儿子降生 感恩妻 -

1771

7布兰妮片场拍新曲MV 与年轻嫩模火辣 -

1615

8高凌风遗产分配不公 前妻示意不愿争夺